‘কবর’ কবিতার শতবর্ষ পল্লীকবি জসীম উদ্দীনকে দিয়েছে অমরত্ব

‘কবর’ কবিতায় কবি বাস্তবতাকে প্রকাশ করেছেন। এটি শুধু একটি কবিতা নয়—গ্রামীণ জীবনের প্রতিচ্ছবি। এ কবিতা আমাদের আবেগ কিংবা অনুভূতিরও প্রকাশ ঘটায়। মানুষের আনন্দময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে একটি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে—সেখানে শোকের ছায়া নেমে আসে। একটি আনন্দের সংসারকে মুহূর্তের মধ্যেই অন্ধকারের দিকে ধাবিত করতে পারে মৃত্যু। এই মৃত্যুর চেয়ে সত্য তো দুনিয়াতে আর কিছু নেই।

একজন মৃত্যু পথযাত্রী যার ক্ষণেকে ক্ষণেকে মৃত্যুর কথা মনে পড়ে—যার কাছে জীবনটা প্রতি মুহূর্তে বিপজ্জনক মনে হয়। সেই মানুষের সামনে তরতাজা প্রাণ আজ চলে যাচ্ছে; এগুলো তার কাছে কতটা কষ্টের এবং বেদনার হতে পারে? দুঃস্বপ্নময় জীবনেও তাকে আজ বেঁচে থাকতে হয় হাজারো দুঃখ-কষ্টকে হৃদয়ে লালন করে। জীবনকে আজ ভারী মনে হয়। পিতার কাঁধে সন্তানের লাশের মতো ভারী আর কিছু হয় না। সবকিছু আজ মেনে নিয়েই বৃদ্ধ পিতার জীবন অবসান হয়তো এভাবেই হবে। যে কারণে তিনি বলেন, ‘ওই দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবিরের রাগে/ অমনি করিয়া লুটায়ে পড়িতে বড় সাধ আজ জাগে’।

দেশের মাটির রূপ-রস আর সোঁদা-মাটির গন্ধের বর্ণনা কবি যেমন করে দিতে পেরেছেন; সেভাবে অন্য কেউ দিতে পারেননি। একটি ক্যানভাসে একটি গ্রামের বাস্তবজীবনের ছবি এঁকেছেন। এই কবিতার কাছে গেলেই যেন জীবন্ত বৈচিত্র্যময় গ্রামকে দেখতে পাই। তিনি যেন সবকিছুকে জীবন্ত করে তুলতে পারেন। গ্রামীণ মানুষের ভালোবাসা নিখাদ। যে সময়ের ছবি কবি এঁকেছেন; সে সমাজের যাতায়াত, রাস্তা-ঘাট এতটা উন্নত ছিল না। তিনি ব্যাগ কাঁধে করে ঘুরেছেন গ্রাম-গ্রামান্তরে। প্রকৃতির কোলঘেঁষে বড় হওয়া কবির নাম জসীম উদ্দীন। ‘কবর’ কবিতাটি ১৯৭২ সালে প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘রাখালী’তে স্থান পায়। এ গ্রন্থ প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূয়সী প্রশংসা পান। সবাই যখন রবীন্দ্রবলয়ে ভাসিয়ে দিয়ে নিজেকে লীন করে দিচ্ছেন; সেই সময় জসীম উদ্দীন নিজেদের দাঁড় করাচ্ছেন ভিন্ন পথে। কবিতায় সৃষ্টি করেছেন আলাদা স্বর।

গ্রামীণ জীবনের চিত্র ‘কবর’ কবিতায় তুলে ধরেছেন—এ যেন আমাদের বড় হওয়া, একটি জানাশোনা পরিবারের কাহিনি। প্রতিটি গ্রামের চিত্র একসময় একই রকম দেখা যেত। বাঁশ বাগান কিংবা আম বাগানের ভেতরে কবর দেওয়া হতো। এটি যেন আমাদের গ্রামীণ জীবনের একটা অনুষঙ্গ। কবর মানেই কোনো বাগানে দিতে হবে আবার যাদের জমির স্বল্পতা ছিল বা আছে তারা ঘরের কোণে কবর দেন কিংবা তাদের বাড়ির আঙিনায় কবর দিয়ে থাকেন। যে কারণে কবি তাঁর কবিতায় যে বৃদ্ধের বয়ানে একটা গ্রামীণ পরিবারের বর্ণনা করছেন, তা ওই গ্রামীণ জীবনেরই প্রতিনিধিত্ব করে। বৃদ্ধ তো এ সমাজেরই মানুষ; যে কারণে তিনিও একই কথা বলছেন তার নাতিকে—

‘এইখানে তোর দাদীর কবর ডালিম-গাছের তলে,

তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।’

কত আবেগ নিয়ে কিংবা ভালোবাসার ছোঁয়া দিয়ে কথাগুলো বলা হয়েছে। সে সময় মানুষের মধ্যে খাঁটি ভালোবাসা ছিল। সবাই পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসতো। ভালোবেসে কেউ কাউকে ঘরে তুলে আনলে তার প্রতি এক ধরনের কৃতজ্ঞতাবোধও সারাজীবন স্বীকার করতেন। যে কারণে বৃদ্ধ তাঁর ভালোবাসার মানুষের সম্পর্কে বলেন—

‘এতটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মতো মুখ,

পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইতো বুক।’

কত সরল-সহজ ছিল মানুষের জীবন। একসময় হাট-বাজারগুলো মানুষের মিলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল। অনেকে অনেক কিছু বিক্রি করতে যেতেন। আবার অনেকে অনেক কিছু কেনার জন্য যেতেন। কবিতায় কবি বলেছেন—

‘শাপলার হাটে তরমুজ বেচি দু’পয়সা করি দেড়ী,

পুঁতির মালার একছড়া নিতে কখনও হত না দেরি।

দেড় পয়সার তামাক এবং মাজন লইয়া গাঁটে,

সন্ধ্যাবেলায় ছুটে যাইতাম শ্বশুরবাড়ির বাটে!’

তখন অর্থনীতি ভালো না হলেও মানুষ অল্প অল্প করে সঞ্চয় করতেন। যে কাজটি করেছেন কবিতার প্রধান চরিত্র। যিনি তরমুজ বিক্রি করে অল্প অল্প করে টাকা সঞ্চয় করতেন। তা থেকে স্ত্রীর জন্য পুঁতির মালা নিতেন। তামাক এবং মাজন নিয়ে যেতেন। এসব দেখে দাদি কী যে খুশি হতেন, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

এ কবিতায় এক বৃদ্ধ তাঁর দৌহিত্রের কাছে একের পর এক পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুর কারণ বর্ণনা করে যাচ্ছেন—

‘এইখানে তোর বুজির কবর, পরীর মতন মেয়ে,

বিয়ে দিয়েছিনু কাজিদের বাড়ি বনিয়াদি ঘর পেয়ে।

এত আদরের বুজিরে তাহারা ভালবাসিত না মোটে,

হাতেতে যদিও না মারিত তারে শত যে মারিত ঠোঁটে।

শ্বশুর তাহার কশাই চামার, চাহে কি ছাড়িয়া দিতে

অনেক কহিয়া সেবার তাহারে আনিলাম এক শীতে।’

গ্রামীণ জীবনের বড় অস্বস্তি আর বেদনার জায়গা স্বামীর বাড়ি। স্বামীর বাড়িতে একজন নারীকে নানাভাবে নির্যাতিত হতে হয়। এটি তারা শারীরিকভাবে যতটা না করে; তার চেয়ে বেশি করে মানসিকভাবে। যা একজন মানুষের পক্ষে সহ্য করা কঠিন। এ চিত্র গ্রামীণ জীবনের অধিকাংশ পরিবারের।

কবি গ্রামীণ জীবনকে অন্তরে ধারণ করেছেন। তাঁর মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না। তিনি ড. দীনেশচন্দ্রের কাছ থেকে শিখেছেন কীভাবে গীতিকা সংগ্রহ করতে হয়। তিনি যে ঝোলা কাঁধে করে লোকজনের বাড়ি বাড়ি গেলেন; তখন গ্রামের মানুষেরা হয়ে গেলেন জসীম উদ্দীনের আপন। ‘কবর’ কবিতায় কী নিপুণভাবে বর্ণনা দিয়েছেন—বৃদ্ধের মেয়ে সাপে কেটে মারা যাচ্ছে, পুত্রের মৃত্যু ঘটছে চোখের সামনে। এ মৃত্যু যেন কেউ মেনে নিতে পারেননি। এমনকি গোয়ালের গরুও তার মালিকের জন্য চোখের জল ঝরাচ্ছে।

‘আথালের দুইটি জোয়ান বলদ সারা মাঠ পানে চাহি,

হাম্বা রবেতে বুক ফাটাইত নয়নের জলে নাহি।

গলাটি তাদের জড়ায়ে ধরিয়া কাঁদিত তোমার মা,

চোখের জলের গহীন সায়রে ডুবায়ে সকল গাঁ।’

মৃত্যু তো স্বাভাবিক ঘটনা। তবুও আমরা মানতে পারি না। প্রিয়জনের বিয়োগে আমরা রিক্ত হয়ে বসে থাকি। ঝরাতে থাকি অশ্রু। তাই তো কবিতায় আছে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। মানুষ মারা গেলেও স্মৃতি নিয়ে অন্যরা বেঁচে থাকে। এই বাঁচার মধ্যে থাকে এক ধরনের প্রজ্ঞা। এই যে জীবনের অভিজ্ঞতা, এটাই আমাদের পরম সম্পদ।

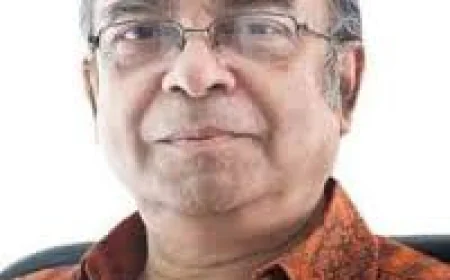

কবি জসীম উদ্দীনের মনও এক রাখালের মন। তাই তো বলেছিলেন, ‘আমাদের যা আছে তার উপরই নতুন সৃষ্টি করিতে হইবে। পুরাতনের ভিতর যে মণি মাণিক্য আছে তাহা ঘসিয়া মাজিয়া লোকচক্ষুর গোচর করিতে হইবে।’(৬) তিনি তাঁর রাখাল মনকেই বাস্তবের রং-মসলা মিশিয়ে জীবন্ত করে তুলেছেন। কবর কবিতার বৃদ্ধের চরিত্রের মধ্য দিয়েই নিজের কাব্যে মিশে একাকার হয়ে আছেন। বৃদ্ধের মাধ্যমে আমরা আবিষ্কার করতে পারি, কবির মানবকেন্দ্রিক সহজ-সরল শিল্পমানস ভাবনা। সে ভাবনার মধ্য দিয়েই তিনি বেঁচে থাকবেন কাল-কালান্তরে। তিনি মরে গিয়েও জীবন্ত কিংবদন্তি হয়ে থাকবেন মানব ক্যানভাসে। কবিকে দিয়েছে অমরত্বের স্বাদ। আমরা একশ বছর পরেও কবির গ্রামীণপ্রীতি কিংবা মা-মাটির প্রেম নিয়ে কথা বলছি। যা কোনো উপমার মাধ্যমেই বিশ্লেষণ করা যায় না। হৃদয়ে ঠাঁই দিয়ে মহিমান্বিত করা যায়। তাই ওয়ার্ড সওয়ার্থের মতো করে বলতে হয়—Spotanious overflow of powerful feelings না থাকলে জসীম উদ্দীন চরিত্রগুলো সৃষ্টি করতে পারতেন না। এখানেই কবি হিসেবে তাঁর মহত্ব।

‘কবর’ কবিতায় কবি বাস্তবতাকে প্রকাশ করেছেন। এটি শুধু একটি কবিতা নয়—গ্রামীণ জীবনের প্রতিচ্ছবি। এ কবিতা আমাদের আবেগ কিংবা অনুভূতিরও প্রকাশ ঘটায়। মানুষের আনন্দময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে একটি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে—সেখানে শোকের ছায়া নেমে আসে। একটি আনন্দের সংসারকে মুহূর্তের মধ্যেই অন্ধকারের দিকে ধাবিত করতে পারে মৃত্যু। এই মৃত্যুর চেয়ে সত্য তো দুনিয়াতে আর কিছু নেই।

একজন মৃত্যু পথযাত্রী যার ক্ষণেকে ক্ষণেকে মৃত্যুর কথা মনে পড়ে—যার কাছে জীবনটা প্রতি মুহূর্তে বিপজ্জনক মনে হয়। সেই মানুষের সামনে তরতাজা প্রাণ আজ চলে যাচ্ছে; এগুলো তার কাছে কতটা কষ্টের এবং বেদনার হতে পারে? দুঃস্বপ্নময় জীবনেও তাকে আজ বেঁচে থাকতে হয় হাজারো দুঃখ-কষ্টকে হৃদয়ে লালন করে। জীবনকে আজ ভারী মনে হয়। পিতার কাঁধে সন্তানের লাশের মতো ভারী আর কিছু হয় না। সবকিছু আজ মেনে নিয়েই বৃদ্ধ পিতার জীবন অবসান হয়তো এভাবেই হবে। যে কারণে তিনি বলেন, ‘ওই দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবিরের রাগে/ অমনি করিয়া লুটায়ে পড়িতে বড় সাধ আজ জাগে’।

দেশের মাটির রূপ-রস আর সোঁদা-মাটির গন্ধের বর্ণনা কবি যেমন করে দিতে পেরেছেন; সেভাবে অন্য কেউ দিতে পারেননি। একটি ক্যানভাসে একটি গ্রামের বাস্তবজীবনের ছবি এঁকেছেন। এই কবিতার কাছে গেলেই যেন জীবন্ত বৈচিত্র্যময় গ্রামকে দেখতে পাই। তিনি যেন সবকিছুকে জীবন্ত করে তুলতে পারেন। গ্রামীণ মানুষের ভালোবাসা নিখাদ। যে সময়ের ছবি কবি এঁকেছেন; সে সমাজের যাতায়াত, রাস্তা-ঘাট এতটা উন্নত ছিল না। তিনি ব্যাগ কাঁধে করে ঘুরেছেন গ্রাম-গ্রামান্তরে। প্রকৃতির কোলঘেঁষে বড় হওয়া কবির নাম জসীম উদ্দীন। ‘কবর’ কবিতাটি ১৯৭২ সালে প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘রাখালী’তে স্থান পায়। এ গ্রন্থ প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূয়সী প্রশংসা পান। সবাই যখন রবীন্দ্রবলয়ে ভাসিয়ে দিয়ে নিজেকে লীন করে দিচ্ছেন; সেই সময় জসীম উদ্দীন নিজেদের দাঁড় করাচ্ছেন ভিন্ন পথে। কবিতায় সৃষ্টি করেছেন আলাদা স্বর।

গ্রামীণ জীবনের চিত্র ‘কবর’ কবিতায় তুলে ধরেছেন—এ যেন আমাদের বড় হওয়া, একটি জানাশোনা পরিবারের কাহিনি। প্রতিটি গ্রামের চিত্র একসময় একই রকম দেখা যেত। বাঁশ বাগান কিংবা আম বাগানের ভেতরে কবর দেওয়া হতো। এটি যেন আমাদের গ্রামীণ জীবনের একটা অনুষঙ্গ। কবর মানেই কোনো বাগানে দিতে হবে আবার যাদের জমির স্বল্পতা ছিল বা আছে তারা ঘরের কোণে কবর দেন কিংবা তাদের বাড়ির আঙিনায় কবর দিয়ে থাকেন। যে কারণে কবি তাঁর কবিতায় যে বৃদ্ধের বয়ানে একটা গ্রামীণ পরিবারের বর্ণনা করছেন, তা ওই গ্রামীণ জীবনেরই প্রতিনিধিত্ব করে। বৃদ্ধ তো এ সমাজেরই মানুষ; যে কারণে তিনিও একই কথা বলছেন তার নাতিকে—

‘এইখানে তোর দাদীর কবর ডালিম-গাছের তলে,

তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।’

কত আবেগ নিয়ে কিংবা ভালোবাসার ছোঁয়া দিয়ে কথাগুলো বলা হয়েছে। সে সময় মানুষের মধ্যে খাঁটি ভালোবাসা ছিল। সবাই পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসতো। ভালোবেসে কেউ কাউকে ঘরে তুলে আনলে তার প্রতি এক ধরনের কৃতজ্ঞতাবোধও সারাজীবন স্বীকার করতেন। যে কারণে বৃদ্ধ তাঁর ভালোবাসার মানুষের সম্পর্কে বলেন—

‘এতটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মতো মুখ,

পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইতো বুক।’

কত সরল-সহজ ছিল মানুষের জীবন। একসময় হাট-বাজারগুলো মানুষের মিলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল। অনেকে অনেক কিছু বিক্রি করতে যেতেন। আবার অনেকে অনেক কিছু কেনার জন্য যেতেন। কবিতায় কবি বলেছেন—

‘শাপলার হাটে তরমুজ বেচি দু’পয়সা করি দেড়ী,

পুঁতির মালার একছড়া নিতে কখনও হত না দেরি।

দেড় পয়সার তামাক এবং মাজন লইয়া গাঁটে,

সন্ধ্যাবেলায় ছুটে যাইতাম শ্বশুরবাড়ির বাটে!’

তখন অর্থনীতি ভালো না হলেও মানুষ অল্প অল্প করে সঞ্চয় করতেন। যে কাজটি করেছেন কবিতার প্রধান চরিত্র। যিনি তরমুজ বিক্রি করে অল্প অল্প করে টাকা সঞ্চয় করতেন। তা থেকে স্ত্রীর জন্য পুঁতির মালা নিতেন। তামাক এবং মাজন নিয়ে যেতেন। এসব দেখে দাদি কী যে খুশি হতেন, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

এ কবিতায় এক বৃদ্ধ তাঁর দৌহিত্রের কাছে একের পর এক পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুর কারণ বর্ণনা করে যাচ্ছেন—

‘এইখানে তোর বুজির কবর, পরীর মতন মেয়ে,

বিয়ে দিয়েছিনু কাজিদের বাড়ি বনিয়াদি ঘর পেয়ে।

এত আদরের বুজিরে তাহারা ভালবাসিত না মোটে,

হাতেতে যদিও না মারিত তারে শত যে মারিত ঠোঁটে।

শ্বশুর তাহার কশাই চামার, চাহে কি ছাড়িয়া দিতে

অনেক কহিয়া সেবার তাহারে আনিলাম এক শীতে।’

গ্রামীণ জীবনের বড় অস্বস্তি আর বেদনার জায়গা স্বামীর বাড়ি। স্বামীর বাড়িতে একজন নারীকে নানাভাবে নির্যাতিত হতে হয়। এটি তারা শারীরিকভাবে যতটা না করে; তার চেয়ে বেশি করে মানসিকভাবে। যা একজন মানুষের পক্ষে সহ্য করা কঠিন। এ চিত্র গ্রামীণ জীবনের অধিকাংশ পরিবারের।

কবি গ্রামীণ জীবনকে অন্তরে ধারণ করেছেন। তাঁর মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না। তিনি ড. দীনেশচন্দ্রের কাছ থেকে শিখেছেন কীভাবে গীতিকা সংগ্রহ করতে হয়। তিনি যে ঝোলা কাঁধে করে লোকজনের বাড়ি বাড়ি গেলেন; তখন গ্রামের মানুষেরা হয়ে গেলেন জসীম উদ্দীনের আপন। ‘কবর’ কবিতায় কী নিপুণভাবে বর্ণনা দিয়েছেন—বৃদ্ধের মেয়ে সাপে কেটে মারা যাচ্ছে, পুত্রের মৃত্যু ঘটছে চোখের সামনে। এ মৃত্যু যেন কেউ মেনে নিতে পারেননি। এমনকি গোয়ালের গরুও তার মালিকের জন্য চোখের জল ঝরাচ্ছে।

‘আথালের দুইটি জোয়ান বলদ সারা মাঠ পানে চাহি,

হাম্বা রবেতে বুক ফাটাইত নয়নের জলে নাহি।

গলাটি তাদের জড়ায়ে ধরিয়া কাঁদিত তোমার মা,

চোখের জলের গহীন সায়রে ডুবায়ে সকল গাঁ।’

মৃত্যু তো স্বাভাবিক ঘটনা। তবুও আমরা মানতে পারি না। প্রিয়জনের বিয়োগে আমরা রিক্ত হয়ে বসে থাকি। ঝরাতে থাকি অশ্রু। তাই তো কবিতায় আছে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। মানুষ মারা গেলেও স্মৃতি নিয়ে অন্যরা বেঁচে থাকে। এই বাঁচার মধ্যে থাকে এক ধরনের প্রজ্ঞা। এই যে জীবনের অভিজ্ঞতা, এটাই আমাদের পরম সম্পদ।কবি জসীম উদ্দীনের মনও এক রাখালের মন। তাই তো বলেছিলেন, ‘আমাদের যা আছে তার উপরই নতুন সৃষ্টি করিতে হইবে। পুরাতনের ভিতর যে মণি মাণিক্য আছে তাহা ঘসিয়া মাজিয়া লোকচক্ষুর গোচর করিতে হইবে।’(৬) তিনি তাঁর রাখাল মনকেই বাস্তবের রং-মসলা মিশিয়ে জীবন্ত করে তুলেছেন। কবর কবিতার বৃদ্ধের চরিত্রের মধ্য দিয়েই নিজের কাব্যে মিশে একাকার হয়ে আছেন। বৃদ্ধের মাধ্যমে আমরা আবিষ্কার করতে পারি, কবির মানবকেন্দ্রিক সহজ-সরল শিল্পমানস ভাবনা। সে ভাবনার মধ্য দিয়েই তিনি বেঁচে থাকবেন কাল-কালান্তরে। তিনি মরে গিয়েও জীবন্ত কিংবদন্তি হয়ে থাকবেন মানব ক্যানভাসে। কবিকে দিয়েছে অমরত্বের স্বাদ। আমরা একশ বছর পরেও কবির গ্রামীণপ্রীতি কিংবা মা-মাটির প্রেম নিয়ে কথা বলছি। যা কোনো উপমার মাধ্যমেই বিশ্লেষণ করা যায় না। হৃদয়ে ঠাঁই দিয়ে মহিমান্বিত করা যায়। তাই ওয়ার্ড সওয়ার্থের মতো করে বলতে হয়—Spotanious overflow of powerful feelings না থাকলে জসীম উদ্দীন চরিত্রগুলো সৃষ্টি করতে পারতেন না। এখানেই কবি হিসেবে তাঁর মহত্ব।তথ্যগ্রন্থ

১. জীবন কথা (১ম খণ্ড), জসীম উদ্দীন, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭৬

২. শিল্পীর রূপান্তর, আবু হেনা মোস্তফা কামাল

৩. হঠাৎ আলোর ঝলকানি, বুদ্ধদেব বসু, পৃষ্ঠা ১৬

৪. অনতিক্রান্ত বৃত্ত, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

৫. জসীম উদ্দীনের রাখালী ও নকশি কাঁথার মাঠ, তিতাস চৌধুরী

৬. জীবন কথা, জসীম উদ্দীন, ১ম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা ৩১।